ガラスの街

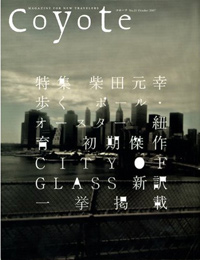

Switch Publishingが刊行している『Coyote』という雑誌に柴田元幸訳のポール・オースター「City of Glass」が掲載されている。

Switch Publishingが刊行している『Coyote』という雑誌に柴田元幸訳のポール・オースター「City of Glass」が掲載されている。

これはオースターのニューヨーク3部作と呼ばれる初期の傑作だ。日本では「シティ・オブ・グラス」として角川書店から刊行されたが、オースター・ファンの間では柴田訳が待望されていた。白水社の「鍵のかかった部屋」を選ぶ前に本作を選んでいて、最初の方だけ訳して、版権が取られていたことを知らされたと、いういきさつが本誌に掲載されている。

私は「翻訳にケチつけるなら、原文で読め」と思っているので、公然と翻訳にケチつけるようなことはしない。日本語で読まさせていただいて、ありがたい、という気持ちを翻訳者の方々にはもっていないとと思う。しかしこうやって2種類目の前に出されてしまうと「うーん、やっぱり柴田先生の言うように、翻訳は一語一語にこだわっていないで、日本語のリズムが大事なんだなぁ」と思わずにはいられない。簡単に言うと「読みやすい」。

今回久しぶりに読み返してみて気づいたが、クインという人物の顔が思い浮かばない。意図的にそうしているのだろう。これはクインが街の中へ「消えてしまう」までのお話だが、もともと「顔をもたない」存在だったのだなぁと思う。

ポール・オースターと間違えたのは何故か、スティルマン夫妻はどんな意図があってクインを巻き込んだのか、スティルマン夫妻のアパートでクインに食事を出していたのは誰か等々、説明をつけていないことが大量にあるからこそ、今も魅力的な作品だ。ふと思ったが、ヴァージニア・スティルマンが間違えた人物の名前が「ポール・オースター」でなかったらどうだっただろうと思う。おそらく、かなりつまらない。やっぱり、レベルの高い作品はパズルのように組み上がっているのだなぁと思う。

本作の中でクインが言う、ミステリは無駄のないところが好きだという意見には同意するが、この作品も無駄がまるでないな。

書名:COYOTE No.21 特集・柴田元幸が歩く、オースターの街―二〇〇七年、再び摩天楼へ

書誌事項:スイッチ・パブリッシング 2007.9.10 ISBN978-4-88418-208-3